在喧囂中安然—鈍感力的力量

澳門扶康會怡樂軒社工 朱嘉希

在這個資訊爆炸的時代,我們太容易被他人的眼光、言語牽動情緒。一句無心的話、一個冷淡的表情,都可能讓我們陷入自我懷疑。然而,過度敏感有時反而成為精神壓力的來源。近年來,「鈍感力」這個概念逐漸受到關注,它不代表冷漠,而是一種保護自己、維持心理韌性的能力。

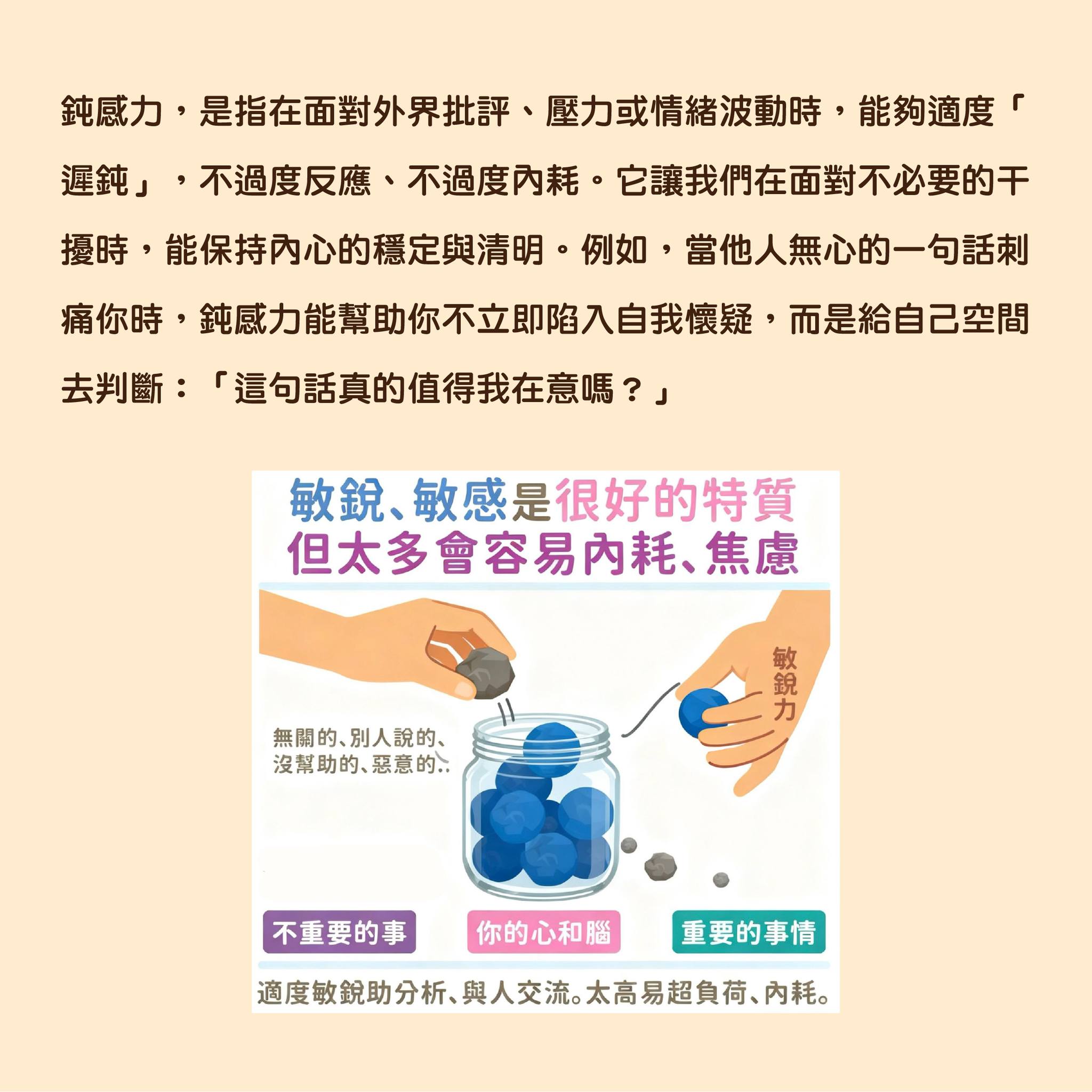

鈍感力,是指在面對外界批評、壓力或情緒波動時,能夠適度「遲鈍」,不過度反應、不過度內耗。它讓我們在面對不必要的干擾時,能保持內心的穩定與清明。例如,當他人無心的一句話刺痛你時,鈍感力能幫助你不立即陷入自我懷疑,而是給自己空間去判斷:「這句話真的值得我在意嗎?」

在精神康復工作中,我常常見到一些服務使用者,因為過度在意他人的眼光或言語,陷入焦慮或自我否定。而通過培養自身的鈍感力,他們學會了為自己的情緒設下邊界,減少外界對內心的侵擾,逐步建立起自信與安全感。

鈍感力不是逃避,而是一種選擇性的專注。它讓我們把注意力放在真正重要的事物上——自己的價值、目標與成長。當我們能在紛擾中保持一份「遲鈍」,反而更能聽見內心的聲音,活出屬於自己的節奏。

想要擁有鈍感力,可從以下7個方面著手實踐:

1.當收到別人的評價時,不照單全收,而是將其轉化為經驗,讓負評成為可吸收的成長能量。

2.主動遠離讓自己感到不愉快的人事物,停止所有不必要的社交,減少情緒消耗。

3.一旦下定決心做某件事,就不再在意別人的眼光,按照自己的節奏朝目標穩步邁進。

4.減少對他人動態的關注,不過於揣測別人的想法,把精力放回自身生活。

5.不糾結還沒發生的事情,不被對未來的擔憂裹挾,專注過好當下。

6.面對夸獎時虛心接受,不因此過度陶醉或得意忘形,保持平和心態。

7.在不傷害別人的前提下,有話直說,坦誠表達自己的想法,不壓抑真實感受。

總括來說,精神健康不只是情緒穩定,更是懂得如何與世界互動、與自己相處。鈍感力是一種溫柔的力量,它教我們在面對外界時,為自己保留一份緩衝空間。願我們都能在生活的喧囂中,練習適度「遲鈍」,活得更自在、更有力量。

參考資料:

渡邊淳一 (2023)。《鈍感力》。樂金文化。