大雄的的復元之路:綠色奇遇‧收穫復元力量

大雄的復元之路:在脆弱中綻放的生命力

年過半百的大雄,年輕時便飽受情緒困擾以及自理能力退化的影響,曾讓他的世界縮小到只剩四面牆壁。「發病後,恐懼成了我最熟悉的夥伴,」他回憶道,「我害怕外界的不理解,連踏出家門都需要極大的勇氣。」數十年來,他的生活方式較為單一,直到參與澳門扶康會怡樂軒的精神健康社區支援服務,為他推開一扇意想不到的窗。

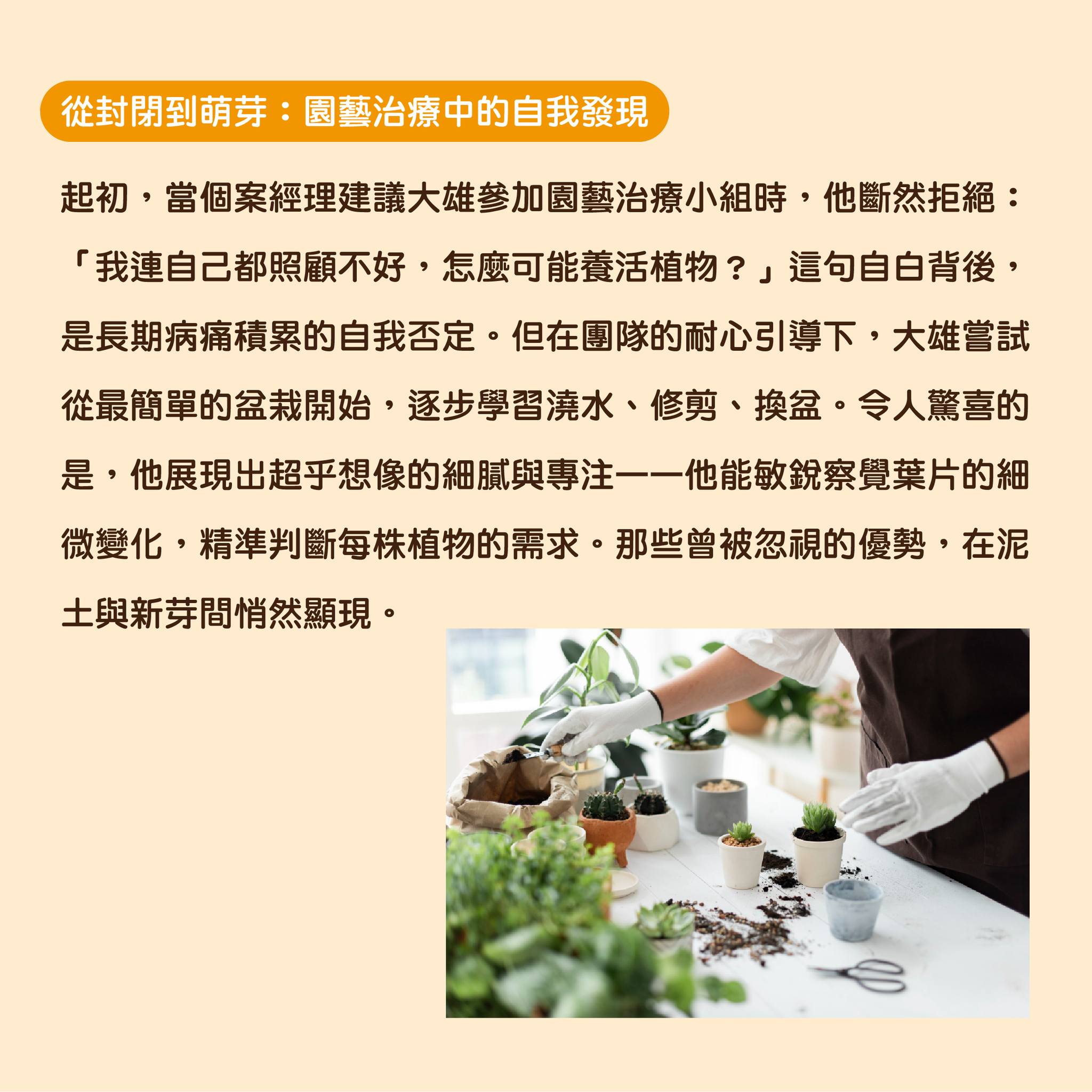

從封閉到萌芽:園藝治療中的自我發現

起初,當個案經理建議大雄參加園藝治療小組時,他斷然拒絕:「我連自己都照顧不好,怎麼可能養活植物?」這句自白背後,是長期病痛積累的自我否定。但在團隊的耐心引導下,大雄嘗試從最簡單的盆栽開始,逐步學習澆水、修剪、換盆。令人驚喜的是,他展現出超乎想像的細膩與專注——他能敏銳察覺葉片的細微變化,精準判斷每株植物的需求。那些曾被忽視的優勢,在泥土與新芽間悄然顯現。

隨著植物茁壯成長,大雄的內心也逐漸褪去灰暗。香草的氣息、花朵的色彩,成為觸動感官的「復元催化劑」;而親手培育生命的成就感,更讓他重新定義了自己的價值:「原來我不是一無是處。」這種「優勢視角」(Strength-Based Approach)正是復元模式的核心:不將人簡化為疾病標籤,而是發掘其內在潛能,重建對生活的掌控感。

從受助者到助人者:復元中的意義重塑

在扶康會的參與朋輩支援員培訓後,大雄跨出更關鍵的一步——他開始分享自己的故事。「我想告訴其他人,生病不是終點,」他說道。這種「經驗傳承」體現了復元模式的另一支柱:透過「個人敘事」重構生命意義,同時以「同路人」身份賦能他人。如今的大雄,不僅是園藝能手,更成為新學員的指導者,他笑著說:「原來我的痛苦經驗,也能成為別人的燈塔。」

復元是一場持續的旅程

今天的他仍須定時服藥、接受職業訓練,但這些不再是「缺陷」的象徵,而是他主動管理健康的證明。復元模式強調「全人康復」:即使症狀存在,人仍能活出「有滿足感」(satisfying)與「有貢獻」(contributing)的人生。大雄在日記裡寫道:「我不再問『為什麼是我』,而是問『現在我能做什麼』。」這種從「病患」到「生命主導者」的轉變,正是復元最動人的詮釋。

結語:每個人的生命都是一座花園

大雄的故事提醒我們:即使復元路上會遇到各種困難,但只要保持積極良好的心態,就能築起一座座美妙的花園。澳門扶康會以復元模式為導向,與服務使用者並肩而行——不追求「治癒」的幻象,而是陪伴他們在裂縫中種下希望,最終見證「人」超越「疾病」的無限可能。

(註:本文改編自真實案例,復元模式(Recovery Model)強調希望、自主、社會連結與優勢發掘,而非單純消除症狀。)

參考資料:

香港新生精神康復會(2020)。朋輩支持在精神康復中的實踐與成效。