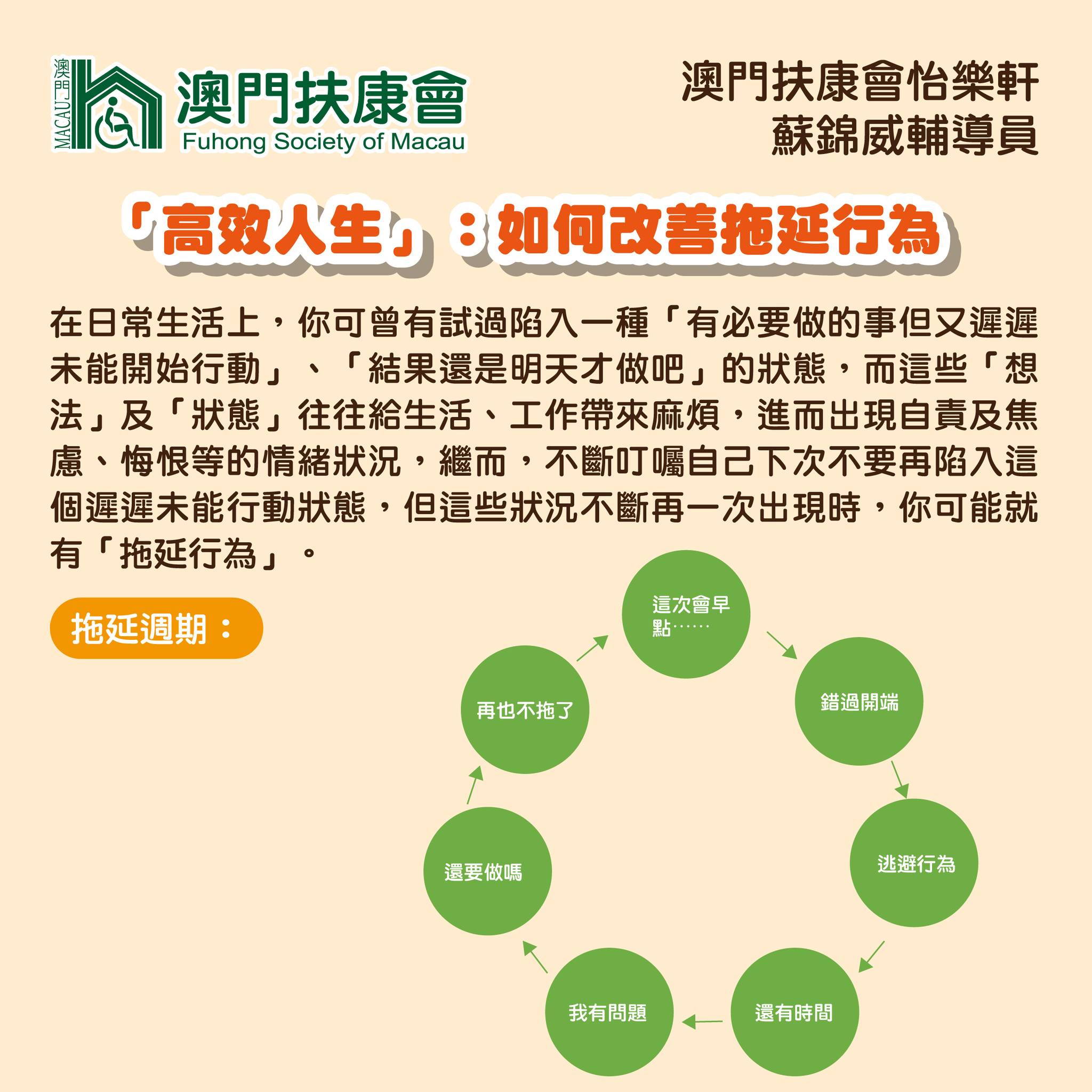

在日常生活上,你可曾有試過陷入一種「有必要做的事但又遲遲未能開始行動」、「結果還是明天才做吧」的狀態,而這些「想法」及「狀態」往往給生活、工作帶來麻煩,進而出現自責及焦慮、悔恨等的情緒狀況,繼而,不斷叮囑自己下次不要再陷入這個遲遲未能行動狀態,但這些狀況不斷再一次出現時,你可能就有「拖延行為」。

大家為何會出現拖延的行為呢?

拖延行為是一種自我保護的心理機制,每當拖延的出現,有時可能是事情有一定的挑戰性,大腦視之為威脅,便出現「戰鬥或逃跑反應」機制,大腦在掙扎要接受挑戰還是逃避壓力,這是一種策略去幫助人們遠離壓力,以轉移注意力的方式給予自己更長的心理準備時間去適應挑戰,讓自己獲得喘息的時間及空間。

提摩西.皮修(Timothy Pychyl)博士研究發現拖延的七個主因:

1.感到沉悶

2.感到沮喪

3.感到困難

4.感到事情含糊不清

5.事情欠缺條理

6.對自己來說沒有意義

我們可以如何改變拖延的習慣?

1.細心了解行為背後埋藏的情緒和想法,看清自己希望迴避什麼。

2.透過記錄寫下令自己感到壓力及拖延的原因,列出仔細處理方法。

3.學習自我關懷,減少自我批評,接受、面對和了解自己拖延背後的情緒,自我關懷可協助我們為未來制定更合適的行動計劃。

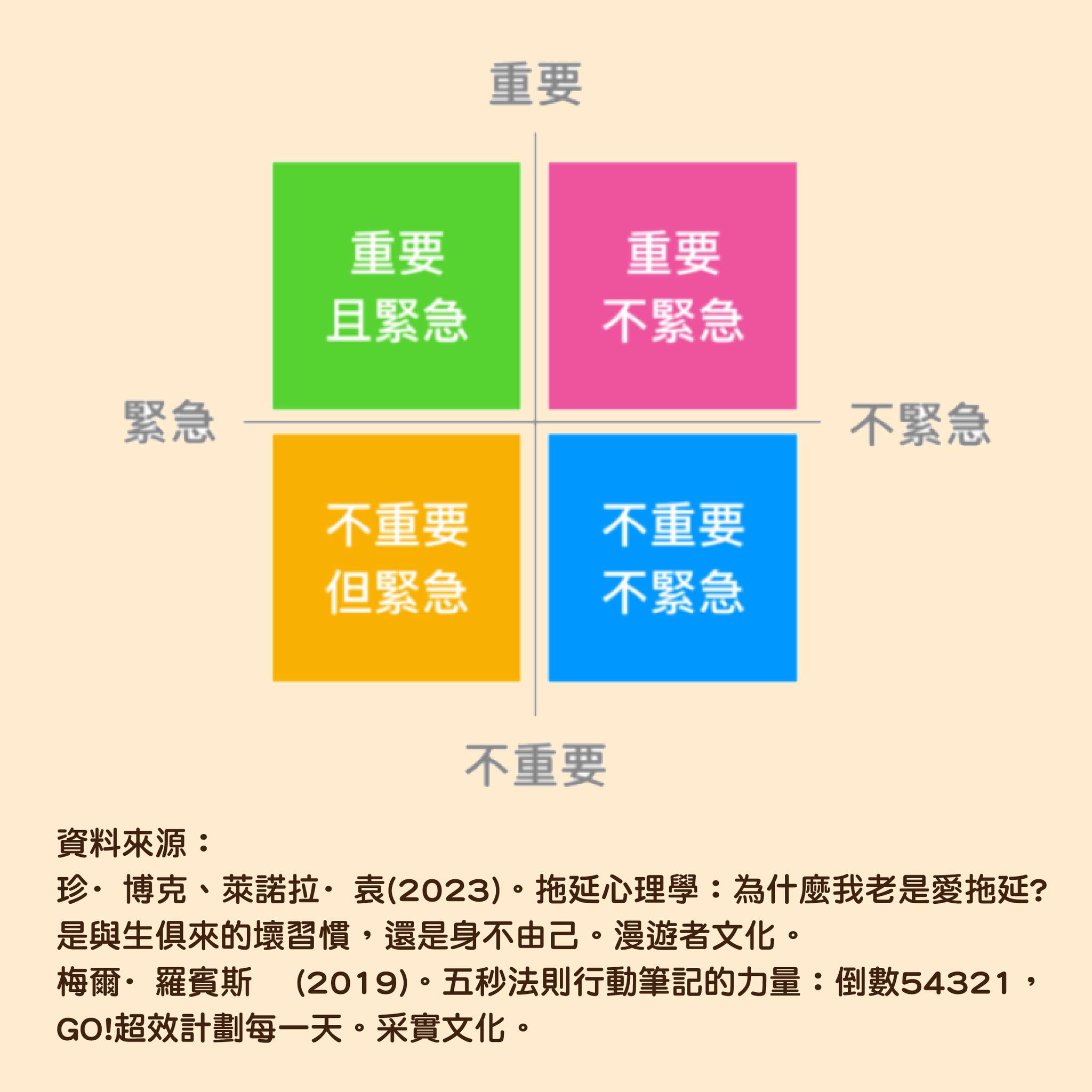

4.分類能拖延、不能拖的任務,可把目前需要執行的任務全部列出,使用「時間四象限」來分類:

I.重要且急迫的事: 優先執行。

II.重要但不及的事: 有空就開始執行。

III.緊急但不重要的事: 建議放棄,不如好好休息。

IV.不緊急且不重要的事: 無聊且精力旺盛時再考慮作,可以給人生點驚喜。

資料來源:

珍∙博克、萊諾拉∙袁(2023)。拖延心理學:為什麼我老是愛拖延?是與生俱來的壞習慣,還是身不由己。漫遊者文化。

梅爾∙羅賓斯 (2019)。五秒法則行動筆記的力量:倒數54321,GO!超效計劃每一天。采實文化。